“別再惹惱大家了”:公民英雄對抗環保主義者的交通堵塞公牛$打擊

在過去的幾周里,出現了一些視頻,內容是厭倦了的公民在涉及阻礙交通的環保主義者時自行解決問題。 首先,享受: 在格蕾塔·桑伯格邪教分子封鎖德國一條主要道路後,一名憤…

在過去的幾周里,出現了一些視頻,內容是厭倦了的公民在涉及阻礙交通的環保主義者時自行解決問題。 首先,享受: 在格蕾塔·桑伯格邪教分子封鎖德國一條主要道路後,一名憤…

現代好萊塢的根本且不可否認的趨勢是 製作討厭自己主題的電影,特別是當該主題源於傳統文化規範時。 目標是“解構”。一切都必須被解構、分解、燒毀,從公眾意識中抹去,並…

由湯姆·奧齊梅克(Tom Ozimek)撰寫,來自大紀元時報, 在非法越過美墨邊境的歷史性浪潮中,絕大多數接受調查的美國人表示,非法移民是一場危機,或者充其量是一個“主要問…

在三月份地區銀行倒閉期間,我們引導讀者關注下一次潛在的危機: “CRE Nuke 與小銀行合作,佔商業房地產貸款的 70%。” 3月底,摩根士丹利向客戶發出商業房地產即將到期的…

作者:TJ Muscaro,來自大紀元 (強調我們的), 天使影業出品的反人口販賣電影《自由之聲》上映僅兩週,票房收入就達到了原定預算的近七倍。 圖片來自 2023 年 7 月 4 日…

國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比周四在接受福克斯新聞採訪時表示,烏克蘭可能會提前接收美國 F-16 戰鬥機。 “最有可能的是,F-16 將抵達烏克蘭 年底前。 然而, 我…

作者:Tom Ozimek,來自大紀元 (強調我們的), 美國國稅局(IRS)已向四個受災州部分地區的納稅人發出通知,要求他們必須在月底之前提交聯邦所得稅申報表並繳納所欠稅款…

由戴夫·德坎普 (Dave DeCamp) 通過 AntiWar.com 撰寫, 朝鮮週四就美國向韓國部署核潛艇發出警告,稱這是挑釁行為 可能會證明平壤使用核武器是正當的。 俄亥俄級肯塔基號…

作者:John Kemp,高級市場分析師 由於持續乾旱嚴重減少了南方省份的水力發電,2023年上半年中國對燃煤發電的依賴有所增加。與2022年同期相比,2023年前六個月所有來源的…

在過去的幾十年裡,美國的汽車生產發生了巨大的變化,SUV 成為無可爭議的領跑者。 曾經被視為僅用於越野能力和冒險的車輛(因此得名 運動 多功能車),SUV 很快成為大家庭…

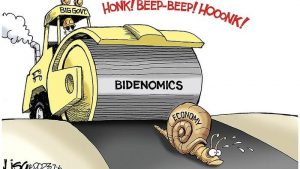

由康納·加拉格爾 (Conor Gallagher) 通過 NakedCapitalism.com 撰寫, 拜登政府繼續堅稱經濟強勁,其努力正在改善狀況。 那麼,週三宣布的最新舉措是什麼? 從 白宮: 今…

由羅伯特·阿羅 (Robert Aro) 通過米塞斯研究所撰寫, 本週早些時候, 美國全國廣播公司財經頻道 表達了對人工智能的擔憂: 美聯儲銀行監管機構警告人工智能可能導致非法貸…

今年早些時候,美國人在喜劇恐怖片《可卡因熊》中了解到 1985 年發生的黑熊以可卡因為燃料進行肉食性血腥盛宴的事件後,娛樂公司製作有關佛羅里達州海岸可能存在以可卡因…

週三,一場龍捲風對北卡羅來納州的一家大型輝瑞製藥廠造成了嚴重破壞,在藥品短缺日益嚴重的情況下,威脅到了全國范圍內的關鍵藥品供應。 週四,美國食品和藥物管理局局長…

週四晚上,鳳凰城天港機場附近的一家丙烷工廠起火,導致 爆炸造成至少 30 輛汽車受損 並導致丙烷罐在空中飛行。 下午 5 點左右,消防人員被派往機場附近的比爾丙烷服務中…